1分間マインドフルネスで、ストレスコントロール

「今、ここ」に注意を向けて気づく「マインドフルネス」。瞑想という手法で気づきを重ねることによって心を整えることができ、ストレスコントロールにも役立ちます。忙しい人でも気軽に実践できるマインドフルネス瞑想の方法をご紹介します。

Point1

マインドフルネスとは?

マインドフルネスは「気づき」や「注意を向けること」などと訳されます。もともとは仏教の「念(サティ)」に由来し、「今、ここに心をとどめておく」という意味です。そして、その手段の一つが瞑想です。約2500年前にブッダが創始した瞑想法がベースとなり、現代ではその効果が科学的にも実証され、医療やビジネスなどさまざまな分野で活用されています。

Point2

「今、ここ」に注意を向け、ストレスとの距離を取る

マインドフルネス瞑想を続けていると、「心や脳が静かに休息する時間」を持てるようになります。同時に、イライラや怒り、不安といったネガティブ感情に早く気づくことができるようになるでしょう。

人は毎日、高速でいろいろなことを考えています。特にストレスを感じるときには、「今」に意識を向けておらず、過剰な未来への不安や過去への後悔、自己嫌悪などからくるネガティブ感情にとらわれていることが多いものです。マインドフルネス瞑想の手法を通じて、意図的に「今、この瞬間」の呼吸や体の感覚に意識を向けることで、過去や未来に関するストレス思考に振り回される時間を減らすことができます。ストレス自体が完全になくならなくても、少し距離を置いた客観的な視点で自分の心を観察しやすくなり、ストレスから距離を取ることができるのです。

また、マインドフルネス瞑想を習慣にしている人からは「頭がスッキリした」「解決法がひらめく」といった声も聞かれます。心が落ち着いて心地よく瞑想しているときはα波と呼ばれる心地よい脳波が出ているということも分かっており、そうした副次的な効果も得られやすいと考えられます。

Point3

マインドフルネスの取り入れ方

自分に合ったスタイルで実践できます。1日一つだけ、あるいは1分でも「今、ここ」に意識を戻す時間を持ってみましょう。

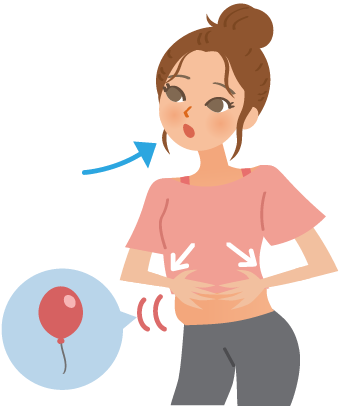

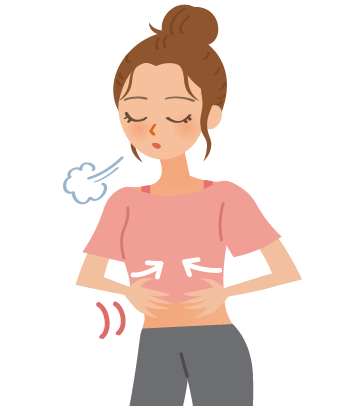

腹式呼吸による深呼吸瞑想

副交感神経(リラックスの神経)を刺激する腹式呼吸を取り入れた深呼吸瞑想はいつでも気軽に行えます。深呼吸をするときに「今、ここ」の感覚を意識すると瞑想の一つになり、心の安定やリフレッシュが期待できます。特に朝、窓を開けて新鮮な空気を取り入れて、おひさまの光を浴びながら行うと、快適に1日のスタートを切りやすくなります。日中に心がモヤモヤしたときや、ストレスを感じて緊張したときにもおすすめです。

① おへそから下腹にかけて両手のひらを当てます。

② 手のひらでお腹がへこんでいくのをじっくりと感じながら、息を吐き出します。

③ おへそを中心にお腹を膨らませながら、ゆっくりと鼻から息を吸い込みます。

④ お腹が膨らみきったのを手のひらで意識しながら一時停止し、今度はゆっくりとできるだけ長く口から息を吐き出します。

⑤ 3~5を3回以上繰り返しましょう。

アドバイス

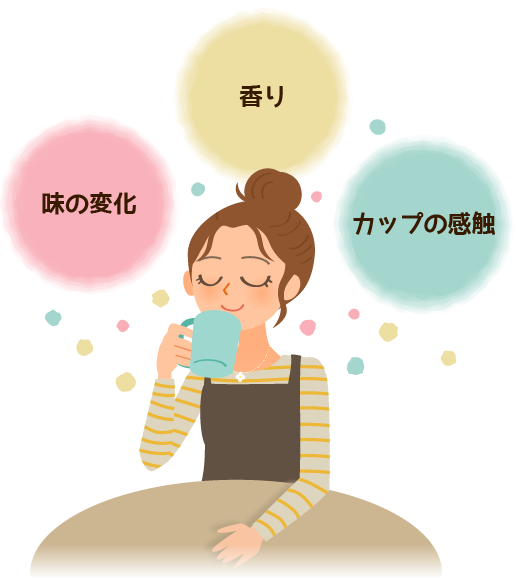

食べる瞑想

食事の初めの1~2口を、食べ物の色、香り、味、食感など五感をフルに働かせて味わうことで瞑想に変えることができます。ここではコーヒーを飲むときを例に紹介します。

① 「コーヒーを飲みます」と心の中でつぶやき、カップを手に取ります。

② 初めてコーヒーを飲むときのような気持ちでカップを眺め、色や温度を感じ取ります。

③ 次に香りを嗅ぎ、しっかりと胸の奥まで吸い込みます。

④ ゆっくりとカップを口に運び、口に触れた感触を感じます。

⑤ コーヒーを一口含み、口の中で少し転がすようにして感触を感じます。

⑥ 鼻の方に広がる香り、口の中で変化する酸味や苦味をじっくり味わいます。

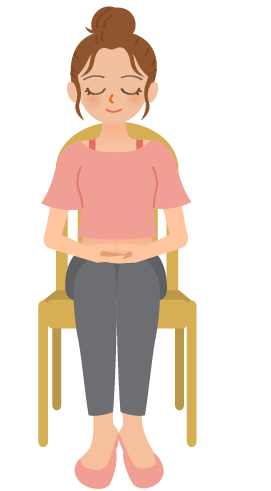

ヴィパッサナー瞑想

呼吸を意識の拠り所としながら、湧いてくる思考に気づき、ただ観察する瞑想です。時間があるときにじっくり取り組むのもおすすめです。

① 床に座布団や布を敷いて胡座で座りましょう。骨盤を立てて背筋を自然に伸ばしましょう。

② 手を下腹のあたりにそっと重ねておきます。

③ 目を閉じて、鼻から息をゆっくり吸い込みながら、鼻先を意識します。空気が鼻腔を通る感覚を最も感じやすい場所を一つ決めて、そこで空気の流れを感じます。そして、そこでまた息が出ていくときの鼻先の「感覚」を感じます。

④ 空気が入ってきたこと、出ていくことを鼻先の一点で感じ、そして呼吸をしていることに気づきます。この動作を繰り返します。

⑤ 瞑想していると、次々と思考が湧いてきます。無になれなくても全くOKです。「〇〇を考えた」と気づいて、また感覚を呼吸に戻します。

アドバイス

Point4

五感をフル稼働させ、「感覚」をじっくり感じる

「思考」ではなく「感覚(五感)」を感じることがコツです。ここで紹介した方法以外にも、歩く、書く、ストレッチするなど日常の行動の一つひとつを、微細な感覚の変化をじっくり感じ取るように意識を集中させて行うことでマインドフルネス瞑想になります。最初は心地よい部屋や静かな落ち着きやすい環境で行うのがおすすめです。慣れてきたら、移動中の電車内や公園のベンチなど、いろいろな場所でやってみましょう。

Point5

続けることで変化していく「心のトレーニング」

瞑想といっても「無」になる必要はありません。途中でいろいろな思考や感情が浮かんでくるのは自然なことなので、そのたびに「気持ちが離れたな」と気づいて、また呼吸や目の前の感覚に意識を戻しましょう。これを繰り返しているうちに、自分の感情や思考の癖にも気づきやすくなります。マインドフルネス瞑想はそうした「気づきのトレーニング」なのです。すぐに大きな変化が感じられるわけではありませんが、続けることで自分の感情や思考の癖が複数あることに気づき、それを俯瞰(ふかん)して自分を静かに見つめる「もう一つの自分の目」を育てることができます。その目を育てていくことで、次第にストレスやネガティブ感情に飲みこまれて振り回されることが減っていくでしょう。

監修

奥田弘美 精神科医(精神保健指定医)・産業医・作家

1992年山口大学医学部卒業。精神科医および企業の嘱託産業医(労働衛生コンサルタント)として、長年多くの人々のメンタルヘルスケアに携わる。日本マインドフルネス普及協会代表理事。作家活動・講演活動も精力的に行っている。『1分間どこでもマインドフルネス』(日本能率協会マネジメントセンター)をはじめ、著書多数。今年2月に出版した新刊『それ、すべて過緊張です。』(フォレスト出版)は、3万部を超えるベストセラーとなっている。